谈到东北旅游,不少朋友就是冲着探寻东北冬天冰天雪地里暖烘烘的民间风俗而来。这类民俗伴随时间推移不再同往日那般鲜明,却仍是有迹可循的。大雪天,黑夜里,暖炕上,大伙热热闹闹围坐一块,就着这类由来已久的民俗故事,足可下酒。

在过去的东北农村,有四大常见现象,伴随时间的推移,便形成了东北的一种特有民俗,这四大民俗,有些到今天存在,有些已经做了改良,一块儿揭晓这四大东北特有民俗吧。

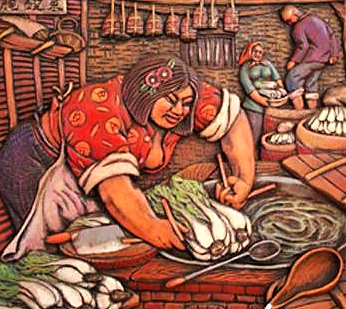

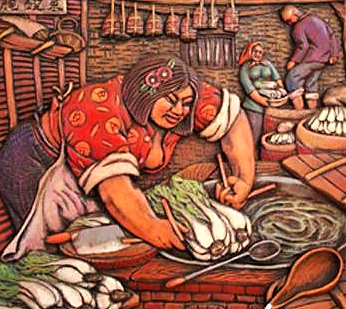

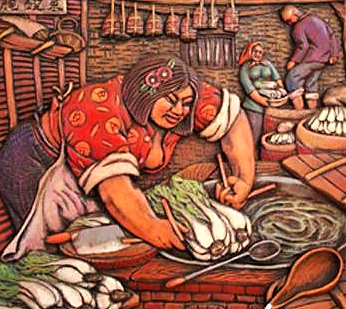

大缸小缸腌酸菜冬季白菜不容易储存,在冬长夏短的东北,非常难保鲜,东北人就创造了白菜的淹渍法,把白菜洗净,晾晒几天,放在大缸里,撒上大盐粒,凉水要漫过白菜,用大块石头压住,缸口用黄泥封住,四十天后可食用。这个风俗一直沿用,但已经有了非常大的改革。东北酸菜已经成了一种餐饮文化,“翠花酸菜”的品牌已经响誉全国。 冬包豆包讲鬼怪粘豆包,是一种来自于满族人的食品,满族人喜欢有粘性的食品,由于粘性食品食用量小而且又很耐饿,有益于在寒冷的天气里,长期地进行户外活动,所以满族人十分喜欢。汉族人遭到启发也日渐地喜欢上了食用粘豆包。在东北的民间,每年时间一进入腊月,当老北风呼啸着,在大地刮得正起劲的时候,家家户户就开始准备包粘豆包了。东北的黑土地盛产黄米,黄米又分为大黄米、小黄米。用黄米包出了的豆包,又美味,又筋道,是东北各族人民都喜欢的食品。粘豆包的做法是,先把大黄米或小黄米用水泡上半天或一天,然后淘净沙子,这叫淘米,之后晾晒个大半干,上磨或碾子磨成粉。再用冷水和面,像做白面馒头那样,让其自然发酵,待发出酸味,开始用手揉面。下面是做陷,把红小豆或大芸豆粒放在锅里煮熟,捣成豆沙状,再放入白糖,用手攥成核桃大小的陷团备用。第三步是用揉好的黄米面把攥成团的豆沙陷包入里面,团成豆包状,最后放入用波罗叶子、苏子叶做屉布子的笼屉里,上锅蒸上个二十分钟或半个小时,即可出锅食用了。粘豆包有多种食用方法,可以直接蘸白糖吃,也可以拍成圆饼用油煎着吃,再复杂一点,可滚上一些炒熟的黄豆面吃,这又增加了一种糊香的豆味,这这种食用方法还有一个不雅的名字,叫做——“驴打滚”。做粘豆包时,全家大大小小,老老少少一块上阵,甚至很要好的邻居也来帮忙。因为所包的豆包量大,就需要较长的时间,甚至连宿隔夜地包。大家在唠了一些父母里短之后,就开始讲故事。故事都是以狐精鬼怪的故事为主,而且很富有含义,不少是影射当时社会的近况的。故事的结尾通常都是善有善报,恶有恶报。就如此,很多东北的民间故事不断产生,而且故事的情节也在持续的进步变化,愈加丰富。

冬包豆包讲鬼怪粘豆包,是一种来自于满族人的食品,满族人喜欢有粘性的食品,由于粘性食品食用量小而且又很耐饿,有益于在寒冷的天气里,长期地进行户外活动,所以满族人十分喜欢。汉族人遭到启发也日渐地喜欢上了食用粘豆包。在东北的民间,每年时间一进入腊月,当老北风呼啸着,在大地刮得正起劲的时候,家家户户就开始准备包粘豆包了。东北的黑土地盛产黄米,黄米又分为大黄米、小黄米。用黄米包出了的豆包,又美味,又筋道,是东北各族人民都喜欢的食品。粘豆包的做法是,先把大黄米或小黄米用水泡上半天或一天,然后淘净沙子,这叫淘米,之后晾晒个大半干,上磨或碾子磨成粉。再用冷水和面,像做白面馒头那样,让其自然发酵,待发出酸味,开始用手揉面。下面是做陷,把红小豆或大芸豆粒放在锅里煮熟,捣成豆沙状,再放入白糖,用手攥成核桃大小的陷团备用。第三步是用揉好的黄米面把攥成团的豆沙陷包入里面,团成豆包状,最后放入用波罗叶子、苏子叶做屉布子的笼屉里,上锅蒸上个二十分钟或半个小时,即可出锅食用了。粘豆包有多种食用方法,可以直接蘸白糖吃,也可以拍成圆饼用油煎着吃,再复杂一点,可滚上一些炒熟的黄豆面吃,这又增加了一种糊香的豆味,这这种食用方法还有一个不雅的名字,叫做——“驴打滚”。做粘豆包时,全家大大小小,老老少少一块上阵,甚至很要好的邻居也来帮忙。因为所包的豆包量大,就需要较长的时间,甚至连宿隔夜地包。大家在唠了一些父母里短之后,就开始讲故事。故事都是以狐精鬼怪的故事为主,而且很富有含义,不少是影射当时社会的近况的。故事的结尾通常都是善有善报,恶有恶报。就如此,很多东北的民间故事不断产生,而且故事的情节也在持续的进步变化,愈加丰富。 反穿皮袄毛朝外在东北大家为何要“反穿皮袄毛朝外”呢?因为东北的冬天气候很寒冷,为了存活,大家在冬天仍然还要进行打猎、采伐木材、赶爬犁等户外生产或活动。为了抵御寒冷,大家只有把兽皮披在身上。后来伴随社会的进步进步,大家把兽皮经过加工鞣制,用野兽的皮毛缝制成衣服,从此大家便有了皮袄。如此不只解决了御寒的问题,而且这种皮袄穿起来比原先披着更舒服,也愈加灵活便捷。开始的时候,大家也是把皮袄的毛朝里穿。可是因为整天不是钻山就是入林,外面的皮板常常被树枝、荆棘刮破,日久年深,弄得皮袄千疮百孔,里面的兽毛没了依赖,自然也就不复存在了。于是大家就试着把皮袄的毛朝外穿,你还不要说,如此一掉个,皮袄反而更困难刮破,而且下雨下雪,雨雪也会顺着皮毛滴落下来,整个皮袄也不会淋湿。再到后来,有了棉花、布匹,这给大家的生活带来了很大地变化。然而在过去的东北,布匹、棉花倒比兽皮更是珍贵。由于兽皮大家随时都可以获得,可是布匹、棉花,全靠山外的商人带进山里,而且价格比较昂贵。假如把兽皮筒子吊上布面,毛朝里穿,是非常好看。可是要用不少布,那就需要用很多兽皮、山珍等物品去跟山外的商人去交换。大家感觉如此自己很吃亏,非常不合算。于是,干脆还是把皮袄毛朝外穿得了。久而久之,这个习惯也就不经意间维持了下来。

反穿皮袄毛朝外在东北大家为何要“反穿皮袄毛朝外”呢?因为东北的冬天气候很寒冷,为了存活,大家在冬天仍然还要进行打猎、采伐木材、赶爬犁等户外生产或活动。为了抵御寒冷,大家只有把兽皮披在身上。后来伴随社会的进步进步,大家把兽皮经过加工鞣制,用野兽的皮毛缝制成衣服,从此大家便有了皮袄。如此不只解决了御寒的问题,而且这种皮袄穿起来比原先披着更舒服,也愈加灵活便捷。开始的时候,大家也是把皮袄的毛朝里穿。可是因为整天不是钻山就是入林,外面的皮板常常被树枝、荆棘刮破,日久年深,弄得皮袄千疮百孔,里面的兽毛没了依赖,自然也就不复存在了。于是大家就试着把皮袄的毛朝外穿,你还不要说,如此一掉个,皮袄反而更困难刮破,而且下雨下雪,雨雪也会顺着皮毛滴落下来,整个皮袄也不会淋湿。再到后来,有了棉花、布匹,这给大家的生活带来了很大地变化。然而在过去的东北,布匹、棉花倒比兽皮更是珍贵。由于兽皮大家随时都可以获得,可是布匹、棉花,全靠山外的商人带进山里,而且价格比较昂贵。假如把兽皮筒子吊上布面,毛朝里穿,是非常好看。可是要用不少布,那就需要用很多兽皮、山珍等物品去跟山外的商人去交换。大家感觉如此自己很吃亏,非常不合算。于是,干脆还是把皮袄毛朝外穿得了。久而久之,这个习惯也就不经意间维持了下来。 烟囱砌在山墙外因为黑龙江区域冬天非常漫长而冷,建造房子最主要考虑冬天保暖。所以房屋走向多是坐北朝南,南面开大窗,有益于采光。靠山依山而建,山便成了自然的挡风屏障。冬天里取暖主如果靠火炕,灶坑里,柴禾燃烧所产生的热烟,穿过炕面下的烟道,经烟囱排出,热通过火炕四散开去,屋子就会暖和。满族祖先造的烟囱非常独特,不是在房顶上,而是高高地立在房屋山墙外,或者南窗根儿前面。这是为了预防夏天下雨时雨水沿着烟囱流到屋里去,导致湿墙根现象并能有效预防冬天火炕热量向室外散发。这种落地式的烟囱,看着不雅,但满语名子非常不错听,呌“呼兰”。下雪时,架上梯子在烟囱顶端扣上一个破荆条筐,雪过后,烟囱上便戴了顶好看的雪帽子非常壮观。伴随生活质量的提升,房子建设科学化,盖起楼房、砖瓦房都有取暖设施。“烟囱砌在山墙外”这一怪一去不复返了。

烟囱砌在山墙外因为黑龙江区域冬天非常漫长而冷,建造房子最主要考虑冬天保暖。所以房屋走向多是坐北朝南,南面开大窗,有益于采光。靠山依山而建,山便成了自然的挡风屏障。冬天里取暖主如果靠火炕,灶坑里,柴禾燃烧所产生的热烟,穿过炕面下的烟道,经烟囱排出,热通过火炕四散开去,屋子就会暖和。满族祖先造的烟囱非常独特,不是在房顶上,而是高高地立在房屋山墙外,或者南窗根儿前面。这是为了预防夏天下雨时雨水沿着烟囱流到屋里去,导致湿墙根现象并能有效预防冬天火炕热量向室外散发。这种落地式的烟囱,看着不雅,但满语名子非常不错听,呌“呼兰”。下雪时,架上梯子在烟囱顶端扣上一个破荆条筐,雪过后,烟囱上便戴了顶好看的雪帽子非常壮观。伴随生活质量的提升,房子建设科学化,盖起楼房、砖瓦房都有取暖设施。“烟囱砌在山墙外”这一怪一去不复返了。

专题来源:东北旅游摄影

http://www.youxiake.com/db/